天津工业生物技术研究所等在塑料废弃物生物解聚方面取得新进展

字号:【大】 【中】 【小】

随着塑料污染问题的日益严重,传统的机械回收和化学回收已难以满足可持续发展的需求。利用生物法处理废弃塑料并推动其循环利用,已成为一个蓬勃发展的研究领域,其中酶法降解塑料技术展现出诸多显著优势,如反应温和、特异性强、无限循环、碳排放低和可处理混杂塑料等优势,逐渐成为国际竞争的焦点,但生物法的应用仍有一些挑战,目前存在的主要问题是塑料解聚酶种类和数量不多,部分酶的性能不高。

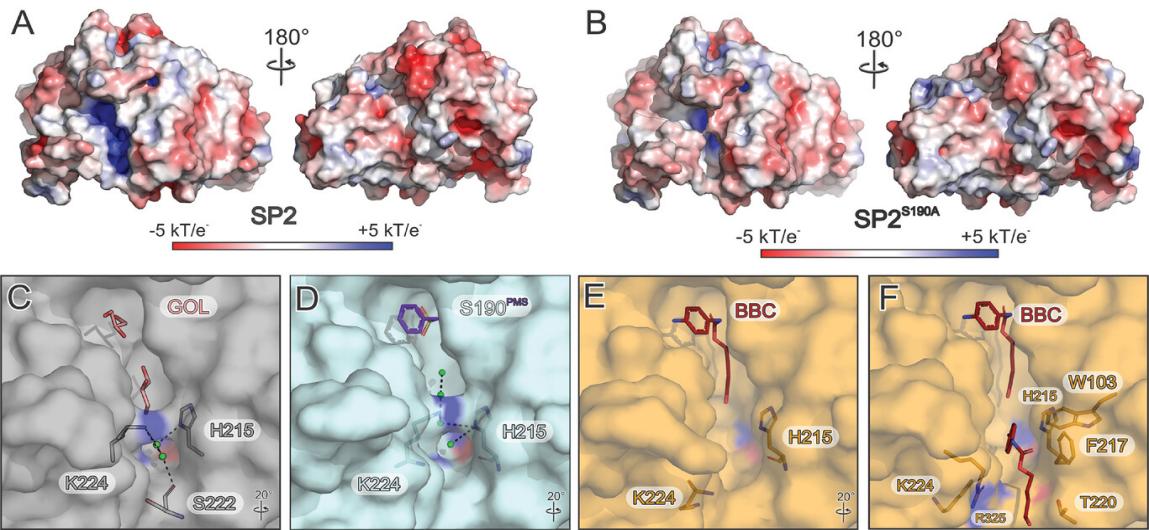

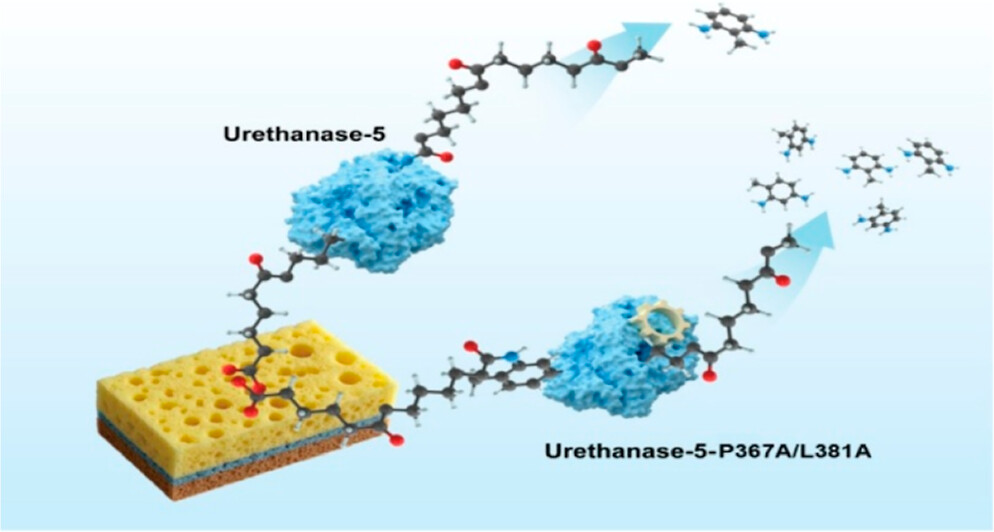

中国科学院天津工业生物技术研究所结构生物学平台实验室研究团队在对废弃塑料的酶法解聚方面进行了多年催化机制和改造的深入研究,相关成果发表在Nat.Commun.(2017)、Nat.Catal. (2021)、Methods Enzymol. (2021)、ACSCatal(2021)、ACSCatal.(2022,4篇),Appl. Catal. B-Environ. (2024)等学术期刊上。相比于PET塑料中仅含有酯键可被酯酶进行水解,聚氨酯(PU)塑料中含有酯键、氨基甲酸酯键以及醚键等多种化学键,较难进行生物解聚,相关塑料生物解聚的报道也较少。该团队近期对新报道的PU塑料水解酶进行了催化机制和改造的研究(图1)。获得了野生型晶体及其复合体晶体结构,据此揭示了酶高效降解聚氨酯塑料的分子机制。基于结构分析和分子动力学模拟对酶进行了改造,获得的部分突变体在降解聚酯型聚氨酯和聚氨酯衍生物方面活性显著提升。接着,研究团队结合进化指导的酶挖掘技术,成功挖掘了一个新型PU解聚酶,通过晶体结构解析、分子对接与动力学模拟,阐明了该酶的底物结合机制(图2)。基于对酶与底物复合结构的分析进行了理性设计的,获得的双突变体在对聚酯型聚氨酯解聚方面表现出显著的提升的活性,在降解商业型PU时,单体回收量是野生型酶的10.9倍,显著提升了PU废料的降解效率。

相关研究成果分别发表于Advanced Science和ACS Catalysis期刊上。中国科学院天津工业生物技术研究所博士李志帅,高级工程师韩旭和沈阳药科大学客座硕士研究生丛琳为第一篇论文共同第一作者,德国亥姆霍兹材料与能源中心Gert Weber教授,德国格赖夫斯瓦尔德大学韦韧教授与天津工业生物技术研究所刘卫东研究员为论文共同通讯作者。中国科学院天津工业生物技术研究所博士李志帅,沈阳药科大学客座硕士研究生樊思婷为第二篇论文共同第一作者,德国格赖夫斯瓦尔德大学韦韧教授,天津工业生物技术研究所高级工程师韩旭和刘卫东研究员为该论文的共同通讯作者。以上研究工作获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项及天津市合成生物技术创新能力提升行动等项目的支持。

图1. PU塑料水解酶结构和底物通道示意图

版权所有 © 2012- Copyright All Rights Reserved 中国科学院天津工业生物技术研究所 版权所有

通讯地址:天津空港经济区西七道32号,邮编:300308

电话:022-84861997/84861977,传真:022-84861926,邮箱:tib_zh(AT)tib.cas.cn